Bagdad, conosciuta in arabo come Madinat-As-Salam, ovvero “Città della pace”, traduce nel suo nome uno dei paradossi di questa flagellata area del vicino Oriente, dove la pace è una chimera. La settima scorsa dopo tre anni durante i quali il governo iracheno, si è cimentato nel trovare un equilibrio politico applicando l’italico “metodo Cencelli” tra sciiti, sunniti e curdi, ha subito un mortale attacco al cuore della società ed al centro della capitale irachena. Giovedì 21 gennaio decine di pacifici cittadini iracheni hanno perso la vita a causa di due attentatori, probabilmente come di consueto assoggettati, che si sono fatti esplodere in un mercato al centro di Bagdad. A tarda notte l’Isis ha rivendicato la matrice, riportando il gruppo jihadista, che aveva creato uno Sato islamico in Iraq, all’attenzione delle cronache irachene e mondiali. L’agenzia di stampa ufficiale irachena Iraq news agency ha comunicato che i feriti sono 110 e i morti 32, ma fonti sanitarie stimano una crescita delle vittime. Sembrava che Bagdad avesse quasi saldato il suo pedaggio con la morte causata dal jihadismo dell’ex Sato islamico, ma i mestieranti della violenza fanno fatica a concepire uno “stile di vita” diverso da quello terroristico. Il drammatico gesto di estremismo islamico ricorda lo stesso modus operandi che aveva già colpito questa zona di Bagdad nel 2018, uccidendo trentuno persone. Infatti, come tre anni fa, questo attacco arriva mentre le autorità stanno pianificando l’organizzazione delle elezioni legislative anticipate, previste per giugno, per la designazione dei membri del nuovo Parlamento.

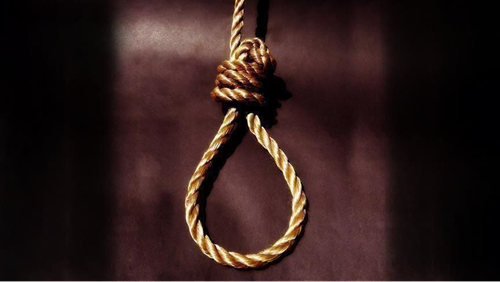

Tali scadenze sono regolarmente accompagnate dalla violenza e le autorità, viste le circostanze, stanno ipotizzando di rinviarle ad ottobre per dare più tempo alla Commissione elettorale di organizzare lo scrutinio. Tuttavia sciogliere un Parlamento, come sappiamo, non è mai un atto facile a causa della grande affezione degli eletti alla propria poltrona ed alla malvoglia di perdere lo status, spesso immeritato, raggiunto; infatti la conditio sine qua non per lo scioglimento del Parlamento iracheno è che i deputati dovranno votare il proprio scioglimento e nessuno ha fornito alcuna certezza al riguardo; così pare che molti politici siano dubbiosi che si possano svolgere le elezioni anticipate, sia in giugno come in ottobre. Così, il presidente iracheno laureato a Liverpool, Barham Salih, di origine curda, ha denunciato su Twitter che ci sono tentativi subdoli di destabilizzare il Paese, e che tali atti non intaccheranno il processo di stabilizzazione dell’Iraq. Intanto, come prima reazione agli attentati, sono state attivate scenografiche indagini e pragmatici arresti che hanno portato lunedì 25 gennaio, come rivelato da fonte all’interno dei servizi di sicurezza, all’impiccagione nella prigione di Nassiriya di tre iracheni già condannati per terrorismo. Inoltre, un portavoce della presidenza ha affermato che sono stati ratificati più di 340 ordini di esecuzione per atti criminali o terroristici ma non attuati finora, il che potrebbe portare a impiccagioni in qualsiasi momento. L’Iraq ha effettuato nel 2019 una esecuzione capitale su sette praticate nel mondo, vale a dire 100 condannati impiccati in un anno. L’ex primo ministro Haider Al-Abadi, dopo la strage dei civili da parte dell’Isis nel 2018, ha applicato la pena di morte giustiziando tredici jihadisti e pubblicando, per la prima volta, le foto delle impiccagioni allo scopo di placare le critiche sulla sua mancanza di fermezza; tale atteggiamento fece assumere alla condanna a morte la fisionomia di uno strumento di propaganda politica, che tutt’oggi si può leggere.

Secondo Amnesty International, l’Iraq è il quarto paese con più esecuzioni dopo Cina, Iran e Arabia Saudita. Fa riflettere che questi attentati arrivino quando gli Stati Uniti hanno ridotto il numero delle loro truppe in Iraq a 2500 unità, una riduzione, come afferma il capo del Pentagono ad interim Christopher Miller, motivata dalla maggiore capacità operativa assunta dall’esercito iracheno; tuttavia tale ridotto impegno militare Usa, afferma Miller, “non significa un cambiamento nella politica degli Stati Uniti”. E poi: “Gli Stati Uniti e le forze della coalizione rimangono in Iraq per garantire una sconfitta duratura dell’Isis”. Ricordo che gli Stati Uniti sono a capo di una coalizione internazionale che è schierata in Iraq dal 2014 con lo scopo di combattere l’Isis; con la motivazione, o la scusa, del Coronavirus, quasi tutte le truppe degli altri stati membri della coalizione hanno lasciato il Paese nell’arco del 2020. L’imponente movimento di truppe Usa di circa quattro giorni fa, ai confini con la Siria, potrebbe essere un altro segno di un cambiamento di rotta strategica nell’area del Vicino oriente, tracciata dal neo-presidente Joe Biden, magari con uno sguardo critico ai precedenti accordi tra Donald Trump e Vladimir Putin il quale attualmente non gode di buona salute politica.

Aggiornato il 27 gennaio 2021 alle ore 13:00