La pressione che il governo cinese sta esercitando su Hong Kong e precisamente sui movimenti che reclamano una relativa autonomia dal potere centrale di Pechino, ha alcuni caratteri psicosociali assai evidenti. Mostra i tratti di un atteggiamento ossessivo-compulsivo che, quando supera i confini individuali e diventa comportamento di Stato, diventa pericoloso su larga scala e su molteplici livelli. Questo atteggiamento ha qualcosa di maniacale e manifesta una volontà di controllo (variante specifica della generica volontà di potenza) che si spiega soltanto se si pensa ai regimi totalitari, ai loro presupposto teorici e alle tecniche della loro applicazione, delle quali possediamo, purtroppo, una casistica molto ampia, che va dai rudimentali e sanguinari meccanismi di schiavizzazione di tipo cambogiano alle sofisticate (anche se non meno sanguinarie) forme di controllo e manipolazione di tipo nazionalsocialista o sovietico. Unita alla pratica del sistematico annientamento degli avversari politici, questa forma tipica dei totalitarismi e peculiare del comunismo ha prodotto repressione, dominio, distruzione e morte: una pulsione criminogena che continua ad essere una minaccia per tutti, per tutto il mondo.

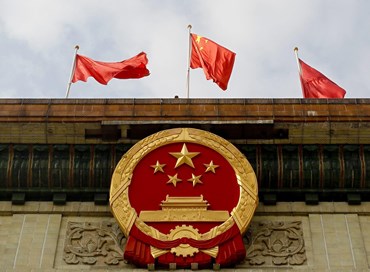

L’azione cinese su Hong Kong riflette la tendenza generale di Pechino nei confronti delle minoranze (di ogni tipo, etnico e religioso) mostrandone una specifica applicazione a un settore che è considerabile come un corpo estraneo da inglobare: una sacca di liberismo finanziario in un organismo di economia che non è più esclusivamente statalista, ma certamente soggetta a un forte controllo statale, un’isola capitalistica in un oceano comunistico, sia pure nella forma modificata del comunismo cinese del Ventunesimo secolo. Qui il controllo deve avere forme diverse da quelle che Pechino esercita sulle minoranze, dai cristiani ai tibetani. A Hong Kong esso deve necessariamente caratterizzarsi come controllo istituzionale, economico prima ancora che politico. Dopo la repressione del 2019, che ha seguito un crescendo fino a imporre il volere centralistico, alcuni giorni fa si sono rivisti gli atteggiamenti, avvertimenti e minacce, che caratterizzano tale repressione. Secondo questa logica, l’autonomia di Hong Kong va ridotta fino all’eliminazione. Esclusa l’opzione ante-1997, quella di “due paesi due sistemi”, dopo aver lasciato intendere che potesse essere realizzabile la formula “un paese due sistemi”, la Cina sta ora tentando di imporre l’opzione “un paese un sistema”, e per assurdo arriverebbe perfino ad accettare “due paesi, un sistema”, perché fondamentale per la mente post-maoista che, sotto la forma partito, guida le sorti del paese più popoloso del mondo che aspira a diventare anche quello più potente, è il sistema, ciò che sta dentro alla nozione di sistema e che si esplica appunto nel controllo. Il movimento per l’autonomia di Hong Kong viene concepito dalla Cina al di là della sua reale portata; è un simbolo di qualcosa che rischia di sfuggire alla presa delle autorità centrali e, soprattutto, dell’autorità suprema, quella del Partito comunista.

Molte cose sono cambiate in Cina dalla fine del maoismo come quadro ideologico chiuso e dogmatico; grandi trasformazioni nella vita sociale, nei modi di produzione, nelle relazioni internazionali, ma in tutta questa dinamica di cambiamento qualcosa è rimasto immutato: l’esistenza e il potere del partito comunista. L’azione del governo cinese, incentrata sugli orientamenti del partito, non è più strettamente legata all’ortodossia maoista né vincolata alla dottrina marxista-leninista. Ciò significa che il partito al potere, partito unico e indiscusso, è comunista di nome ma lo è un po’ meno di fatto, e quindi lo è di meno la società in generale. Il comunismo infatti non è un blocco monolitico identico in ogni momento storico e in ogni paese: il comunismo della Yugoslavia di Tito non era uguale a quello dell’Albania di Hoxha, quello della Germania Est di Erich Honecker non era uguale a quello della Cambogia di Pol Pot, il socialismo dell’Egitto di Gamal el-Nasser non era uguale a quello della Romania di Nicolae Ceaușescu, e potremmo continuare con gli esempi.

Non mette conto chiederci ora in cosa consistano queste differenze e quali ne siano le cause, ma occorre individuare quali sono i loro comuni denominatori, e in particolare evidenziarne il fulcro nella volontà di controllo. La Cina di oggi è meno comunista o, per meglio dire, diversamente comunista rispetto a quella dell’epoca di Mao, anche se permangono inquietanti aloni di incognite sulla reale abolizione dei laogai, i gulag maoisti. I nuovi leader hanno tratto insegnamento dall’implosione dell’Unione Sovietica; hanno capito che il sistema economico comunista non è, sul lungo periodo, sostenibile, e quindi sono intervenuti sul punto debole più incisivo e appariscente. Ma i sistemi comunisti hanno anche un altro punto debole: la privazione delle libertà personali, le cui conseguenze non sono, sempre sul lungo periodo, meno devastanti della fallimentare ricetta economica. E quindi, con la medesima lungimiranza, i leader attuali dovrebbero intervenire, ma in modo concreto e risolutivo, anche su quest’altra colossale negatività del sistema. Facciamo dunque un’ipotesi teorica: se il cambiamento già compiuto rappresenta la possibilità di ulteriori prese di distanza dal maoismo, e se il governo cinese vuole tradurre in atto questa potenzialità, esso deve modificare ulteriori aspetti della sua politica, sia interna che estera, a partire dalla questione della libertà.

Ma ciò è davvero possibile? L’ostacolo su cui si infrange qualsiasi tentativo, qualsiasi buona intenzione governativa cinese è rappresentato da quel nucleo atomico e radicato che consiste nella volontà di controllo e che in sé è un’autentica coazione a ripetere, da cui è impossibile liberarsi, sia che produca effetti considerati positivi dal regime, sia che, come nel caso del virus prodottosi a Wuhan, generi conseguenze oggettivamente negative per il regime, e in questo caso però, anche perché non immediatamente segnalato alla comunità internazionale, conseguenze assolutamente devastanti per tutto il mondo, in particolare per l’Occidente. Anche l’attuale pandemia è un effetto, involontario (classificabile come eterogenesi dei fini), della mancanza generalizzata di libertà e dell’incistamento della pulsione al controllo nei gangli più interni, sia psicologici sia dottrinari, del grande meccanismo ideologico-pragmatico che presiede al regime cinese e che nel regime si manifesta, e del cui funzionamento la pandemia è appunto una conseguenza indiretta: quando il controllo, preso in sé, funziona perfettamente, gli uomini sono privati della libertà, la società è schiavizzata, ma il regime è vincente; quando però nella gestione del controllo si apre una falla di tipo organizzativo, ecco che la società non diventa maggiormente libera (a meno che non si tratti di una falla organica che preluda al crollo del sistema stesso, come nel caso dell’Unione Sovietica e dei suoi satelliti, ma non è certamente questo il caso nella Cina odierna) e il regime ne viene danneggiato, oltre ovviamente ai danni che con la diffusione del virus tale falla ha prodotto in Occidente e dei quali l’Occidente dovrà chiedere dettagliatamente conto, fino in fondo, con tutti i mezzi istituzionali, legali e diplomatici a sua disposizione.

Come si vede, la questione ruota tutta intorno a un punto. Se non si interviene radicalmente su quel perno essenziale di ogni comunismo, reale o teorico, si potranno concretizzare forme di comunismo più blando, come appunto è già accaduto nella storia, senza però compiere il passo decisivo: l’abbandono del comunismo come sistema di guida, come paradigma sociale. Qui il problema è politico e logico al tempo stesso: se la volontà di controllo sta a fondamento dell’azione generica del comunismo, come si possono cambiare radicalmente le modalità di questa azione senza intaccare quel fondamento? E quindi, prospettiva rovesciata, se non si interviene a modificare la volontà di controllo, come si può pensare di effettuare un cambio di paradigma, di abbandonare cioè il comunismo? La risposta è unica e univoca: impossibile. Posto che la classe dirigente cinese abbia mai pensato di scostarsi definitivamente (sia pure progressivamente) dall’ideologia maoista e arrivare a un cambio di paradigma, non potrà mai arrivarci senza intervenire sul nucleo teorico-pratico di tale paradigma. E poiché i fatti, questi sì reali e oggettivi, ci mostrano che il vertice politico-governativo cinese continua a esibire la medesima volontà di controllo, si potrà fare ancora qualche piccolo passo di scostamento dalla linea maoista, ma non si andrà più in là di un comunismo pragmaticamente modificato. Su questo piano dunque la scacchiera cinese è bloccata: nessuna mossa decisiva sembra possibile.

E allora? Hong Kong deve soccombere perché il moloch comunista, costretto dalla sua propria struttura (e stortura) ideologica, non può cambiare più di tanto? Ci sarebbe un margine di possibilità, sia pure strettissimo: una superpotenza mondiale quale la Cina oggi è, deve compiere un passo decisivo in direzione delle libertà, verso cioè una società libera che possa così confrontarsi con il mondo libero, con l’Occidente, a viso aperto, senza le menzogne e le contorsioni sofistiche che abbiamo visto fin dal massacro di Piazza Tienanmen. E deve farlo non tanto perché costretta dal mondo libero, ma per sua libera scelta, perché convinta che quella è l’unica strada per tenere in piedi il colosso che essa, nonostante tutto, è. La Cina dovrebbe liquidare il partito comunista, perché persuasa della necessità storica di questo passo e del vantaggio che tale liquidazione porterebbe a se stessa, al suo popolo e al suo governo. Una grande potenza deve infatti dare prova di essere grande, oltre che potente. E poiché la potenza si misura in termini materiali, ma la grandezza si valuta con criteri spirituali e morali, è su questo terreno che la Cina deve dimostrare al mondo e alla storia di essere “grande potenza”.

Altrimenti resterà una potenza economica e una debolezza spirituale, oltre che un obbrobrio politico, un dinosauro ideologico destinato prima o poi a estinguersi, e il giudizio della storia, non quello degli storici ma quello della dinamica storica universale, sarà inevitabilmente e drasticamente negativo, sia nei confronti dei crimini del maoismo, i quali oggettivamente e moralmente esigono condanna e giustizia, sia verso gli errori della leadership successiva, i quali soggettivamente e pragmaticamente reclamano riprovazione, come nel recente caso del virus di Wuhan. Il gigante cinese non dovrebbe aver paura delle rivendicazioni di autonomia che vengono da una formichina come Hong Kong e, quindi, non dovrebbe esitare ad accogliere quelle richieste. La repressione, come è accaduto finora, rende meno credibile e del tutto odiosa la Cina agli occhi del mondo libero, ma finirà anche per intaccarne concretamente il potere, non subito, ma nel corso del tempo. E poiché la cultura cinese, al di là di qualsiasi ideologia e di qualsiasi forma di governo, ha sempre riservato una grande attenzione alla storicità delle cose e alla lunga durata, le autorità di Pechino dovrebbero fare attenzione alle conseguenze sul lungo periodo e perciò dovrebbero riconsiderare la loro azione verso l’ex-colonia britannica, concedendo e rispettandone l’autonomia. Questo dovrebbe fare una superpotenza, anche restando legata, purtroppo, al feticcio del Pcc. Ma se non le sarà possibile ridurre di intensità la volontà di controllo, allora non potrà concedere nulla, e con il tempo diventerà meno potente.

Aggiornato il 25 maggio 2020 alle ore 12:24