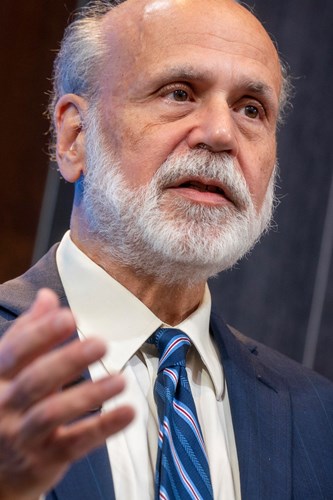

Anche quest’anno, puntualmente, il premio Nobel viene assegnato a tre studiosi degli Stati Uniti (Ben Bernanke, Douglas Diamond, e Philip Dybvig) come ormai da sempre e incuranti del fatto che quel modello socioculturale rappresentato da un pensiero unico ha portato al caos il Paese che l’ha cavalcato. I premiati di quest’anno in Scienze economiche, si legge nelle motivazioni, “hanno migliorato significativamente la nostra comprensione del ruolo delle banche nell’economia, in particolare durante le crisi finanziarie migliorando il modo con cui affrontarle”.

Nel pieno di un caos finanziario ingovernabile, che peggiora ogni giorno, si fatica a capire la soluzione culturale premiata per affrontare il disastro dei mercati razionali che non esistono nella realtà, ma solo nella mente di chi li studia. L’economia è una scienza sociale non esatta o razionale, perché da sempre è condizionata dall’emozionalità dell’uomo. Eppure, di fronte all’evidenza dei fatti, gli interessi ne cancellano l’ovvietà.

Tra i tre è quanto meno “curioso” il premio a Ben Bernanke che, nel pieno della crisi di Lehman Brothers, ha salvato le cinque banche compromesse perché “to big too fail”, scaricando sul debito pubblico quasi 11mila miliardi di dollari. Ma la gravità del comportamento di Bernanke, come ricordava Guido Rossi, fu che con quella mossa cancellò tutte le normative antitrust e antimonopolio, creando un sistema libero da quelle regole che lui invece avrebbe dovuto regolare. Questa posizione ha di fatto legittimato la speculazione finanziaria che, anziché essere limitata dalla crisi, ha ripreso vigore diventando, di fatto, “il convitato di pietra” della nostra società. La finanza era già stata agevolata con la cancellazione nel 1999 della Glass-Steagal Act che eliminava le barriere tra banche commerciali e banche d’affari: aprendo il recinto delle pecore ai lupi sarebbero stati sufficienti solo 8 anni per il default Lehman. Ma non è servito a niente e oggi siamo di fronte all’ennesima sfida. Un premio a una slot-machine sarebbe meno letale, perché la casualità fa meno danni.

Il Nobel in economia, per capire le sue anomalie, richiede una breve illustrazione della sua storia e di quella del suo fondatore, Alfred Nobel, nel cui nome vengono assegnati ogni anno i premi dall’Accademia delle Scienze di Stoccolma. Nobel morì in solitudine il 10 dicembre 1896, dilaniato dal timore che la sua scoperta della dinamite avrebbe potuto essere uno strumento di rovina e non di benessere per la società. Così lasciò il suo patrimonio in dono per la costruzione della società ideale, in grado di realizzare i valori universali della libertà, dell’uguaglianza, della solidarietà. Nel suo testamento olografo, Nobel precisava che con il ricavato del patrimonio, ogni anno, si dovesse riconoscere un premio agli studiosi che nei loro campi avessero contribuito maggiormente a creare le condizioni del “benessere” della società. Accanto alle scienze positive – chimica, fisica, medicina – veniva attribuito il premio per la letteratura e quello per la pace, a cui forse teneva di più, assegnato “alla persona che più si sia prodigata o abbia realizzato il migliore lavoro ai fini della fraternità tra le nazioni per l’abolizione o la riduzione di eserciti permanenti”.

Nel 1969 venne istituito il premio per l’economia, non previsto da Nobel e finanziato dalla Banca di Svezia, tra molte controversie espresse proprio dagli studiosi di quella materia. In effetti, Nobel aveva previsto riconoscimenti per scienze misurabili e premi improntati alla spiritualità dei sentimenti – letteratura e pace – mentre l’economia, nuova arrivata, si collocava in un campo intermedio: in quanto scienza sociale e morale non poteva essere trattata solo come scienza positiva e razionale, come poi sarebbe avvenuto. Il premio, come aveva ammonito Friedrich August von Hayek, vincitore nel 1974, avrebbe contribuito a modificare il Dna dell’economia, portandola nel mondo delle scienze esatte. Il passaggio ha trasformato una scienza strumentale in scienza finalistica. L’economia è diventata un fine e l’uomo un mezzo, esattamente il contrario del desiderio di Nobel, che viene così tradito.

Dal 1969 a oggi gli statunitensi e gli studiosi collegati hanno fatto la parte del leone: nei cinquantatré anni di assegnazione dei Nobel per l’economia hanno conseguito il premio, uno o più di uno di loro, per 48 volte. Una monocultura senza contraddittorio. Solo in tre anni non hanno vinto (1969, 1974 e 1988) e la tendenza si è accentuata dopo la caduta del Muro di Berlino, quando i premi sono piovuti sugli studiosi di finanza che definivano i mercati finanziari razionali ed esatti, senza possibilità di errore. La finanza è diventata una sorta di arma egemone al di sopra degli Stati, in grado di esercitare pressione sulle politiche delle singole nazioni e sulle scelte globali. Si è instaurato un sistema di relazioni tossiche tra politica, finanza e accademia che, nel 2008, è infine esploso: non riconoscerlo sarebbe gravemente colpevole. Davvero si può pensare che l’anima di questo modello culturale sia in grado di ispirare sentimenti come la bontà, l’altruismo, la solidarietà, il rispetto dell’umano come voluto da Alfred Nobel?

L’asimmetria nei giudizi e nei premi la troviamo, curiosamente, in quelli assegnati alla letteratura con un’evidenza disarmante: infatti, dalla fine degli anni Sessanta, gli Usa, che sembravano onnipotenti, non hanno vinto nella sostanza alcun vero premio per la letteratura. Toni Morrison (1994) esprimeva il dolore razziale delle minoranze, ora maggioranze, di colore; Saul Bellow (1976) e Isaac Bashevis Singer (1978) erano espressione della cultura dell’Europa, dove avevano vissuto a lungo prima di trasferirsi negli Usa. Gli altri premi in questi anni sono spesso andati a Paesi diversi, in cui quel tipo di “benessere” espresso dalla finanza era assente, non rilevante o comunque con una nascosta posizione dominante. Il riconoscimento nel campo della letteratura è andato a Paesi quali l’Irlanda, il Perù, il Cile, Santa Lucia, la Polonia, la Romania, la Grecia, la Turchia.

Infine, un’altra curiosa contraddizione nell’assegnazione del premio è quello che riguarda la pace, che avrebbe dovuto seguire le indicazioni di Nobel nella sua individuazione. Ma se guardiamo i primi dieci anni del nuovo secolo, il riconoscimento è andato a tre americani – Jimmy Carter, Al Gore, Barack Obama – rappresentanti della nazione più bellicosa in quei drammatici anni che, solo in Medio Oriente, ha speso 6500 miliardi di dollari, esattamente quello che condannava Alfred Nobel. Un modello culturale che ha assunto una dimensione globale, dilagando anche negli altri Paesi per imitazione o per opposizione.

Ancora oggi, di fronte al dramma del conflitto bellico, dovremmo domandarci come fare per ritrovare quel senso di solidarietà e di rispetto personale, che troppi anni di guerra nel nuovo secolo sembrano avere cancellato.

(*) Professore emerito - Università Bocconi

Aggiornato il 12 ottobre 2022 alle ore 12:07